-言葉だけで期待を感じた-

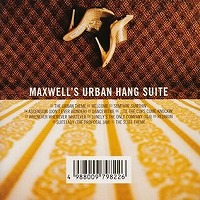

プロデュースにスウィートバック(Sweetback)のスチュアート・マシューマン(Stuart Matthewman)を迎え、売り込み文句が“黒人版シャーデー(Sade)”。しかもデヴィッド・ギャムソン(David Gamson)、リオン・ウェア(Leon Ware)も参加…。このくだりを聞くだけで、なにか期待を感じずにはいられない…。そんな登場であった。

-リオン・ウェアが参加する意義-

この作品はマックスウェル(Maxwell)自身が、クラブで実際であった女性とのラヴ・アフェアを描いた私小説。アルバムを曲順にたどると、まさに一組の男女のストーリーが完成する。求愛する男~愛し合う2人~別れの寂しさ~再会~結婚…。コンセプト・アルバムといえば、マーヴィン・ゲイ(Marvin Gaye)の『I Want You』を思い出す。それゆえ、③「Sumthin' Sumthin'」をリオン・ウェアが共作していることが、必然に感じる。

-真夜中模様-

始まりから70'sソウル&ファンクの息吹が絡みつき、生音のグルーヴが心地よい。都会の夜、酒、女…さまざまな想像がめぐる。⑥「Til The Cops Come Knockin'」は、すでに真夜中。⑦「Whenever Wherever Whatever」で誠実な、本当の愛を示す。⑧「Lonely's The Only Company」での哀愁感…。どれをとっても心に深く入り込んでいく。その後も続くスロウ。賛否両論あり、後半はつまらないと考えるかたもいるようだが、筆者的にはここが聴き所。都会の夜に落ち着いた気分で、聴き続けていたい。

-なにかと比較されるが…-

登場したシーンの状況などから、なにかとディアンジェロ(D’Angelo)『Brown Sugar』と比較されるこの作品。確かに同時期デビューの2人ということで比較したくなるのはわかるが、Hip Hopというフィルターを通すと、“似て非なるもの”だとわかる。個人的にソウルを感じるのは本作のほうである。どちらかに投票をしなければならないというのであれば、筆者はこちらを推したいと考える。

(2005.05.09)